こんにちは。TAKESHIです。

※この記事が30000hit達成しました。

3万とかマジですか!?

まさか1つの記事でこんなにもたくさんの人が来てくれるなんて

思いもしませんでした。

大きな自信になります。ありがとうございます!

今回はウレタンクリアについて書こうと思います。

吹き付けはエアブラシになりますので、コンプレッサー、エアブラシ使用前提のお話

になります。

カーモデルやガンプラなどのメカ系で使われる事が多くなってきたウレタンクリア。

ネットや雑誌で見られる作品の仕上がりに感動し

使った。使いたいと言う人が多いのではないでしょうか?

僕は自動車の塗装で20年間ウレタンクリアと向き合ってきました。

もちろん、プラモデルへも使った経験があります。

その中で数多くの失敗もたくさんしてきました。

この経験から少しでも伝わればいいな。

ちょっと難しい言い方もあるかもしれませんが

なるべく分かりやすく書いていこうと思います。

長い記事になりますが、お付き合いください。

ウレタンクリアって何?

2液性の合成樹脂塗料です。

2液というのはウレタンクリア主剤、硬化剤を混ぜて使うから。

硬化剤とは化学変化で硬化させる溶剤です。

簡単に言うと

「自然乾燥じゃ時間かかり過ぎるから無理やり固めちゃうぜ!」

って感じ(笑)

塗料について良くわからない方は→コチラ

2液性とありますが、2液ではエアブラシで吹き付ける事は難しいので

シンナー、またはうすめ液で希釈(混ぜて)して使います。

じゃぁ、3液だろ!?ってツッコミは開発者の方へお願いします…。

この使用するシンナーですが、プラモデル用で販売されている物は

主剤、硬化剤、シンナーの3点セットで売られているので迷う事はないはずです。

硬化の仕方

硬化剤により化学変化を起こし硬化させます。

ここでよく勘違いされている方が多いのですが、

吹き付け後、内部から硬化するのは間違いです。

内側から温め強制乾燥させる機械ならありますけどね。

そんな都合の良い塗料は聞いた事がないです。あったら教えて欲しい。

硬化の始まりですが、自然乾燥を除き

主剤と硬化剤を混ぜた瞬間から硬化が始まります。

なので

時間が経てば経つほど硬化が進むわけですから

吹き付けも時間が経つと吹き付けしにくくなります。

でも焦る必要はありません。

1時間ほどでは体感できる事なんてないですから。

吹き付けてからの硬化は全体的に徐々に硬化します。

ここで外気の影響を受ける外側の塗膜は内部よりも硬化が早いです。

1〜2時間程(気温により差があります。)で触れる程度には硬化しますが

最低でも1日は置いておいたほうがいいです。

余計なトラブルを起こすよりは待ったほうがいいです。

急がば回れ!です。

これは塗装を行う上での鉄則と言えます。

今回の記事だけでは無く

ラッカー塗料、水性塗料、サフェーサーを使う事でも同じ事が言えます。

大事な事なのでもう一度言います。

急がば回れ!!

主剤と硬化剤でセットですので適切な硬化剤の量というのは

各メーカーごとに決められています。

硬化剤は適切な量でないとトラブルを招きます。

硬化剤が少ない場合

硬化不良を起こします。

この症状が厄介で硬化剤が少ないといつまででもベタベタします。

時間経過により硬化はしますが、とてもとても長い時間が必要です。

もうどうしようもないです。

シンナーで取ろうとしても落としきれませんし、とても厄介な症状です。

最悪、パーツ自体がダメになってしまうこともあります。

逆に硬化剤が多いとひび割れするなど。

こちらは固まっていますのでペーパーなどで落とす事は

可能ですが、時間もかかりますし下地からやり直しとなります。

どちらの症状でも吹き付けるパーツがプラスチックの場合

リカバリー出来てもパーツの精度に影響が出てしまいます。

レジンなどのパーツはシンナーで洗い落とせるのでリカバリーは

しやすいハズです。

トラブルが発生すると心が折れます(笑)

なので、しっかりとハカリなどで適切な分量を配合しましょう。

適切とは言ってもそうシビアではありませんので

若干の硬化剤、シンナーの入れすぎ、または少ないのは大丈夫です。

希釈(シンナーの入れ方)と吹き付け方法

主剤+硬化剤の量に対してメーカー指定のシンナーで指定された量を希釈します。

シンナーの希釈の量は定められた量が正解ではない場合もあります。

目安として受け止めてそれに大きく外れない程度として覚えておき、自分に吹きやすい濃度を探ってください。

吹き付け方はエアブラシを使用して吹き付けます。

粘度が高い(ドロドロしている)ので普段よりも高い圧力が必要です。

圧力が低いと

- 塗面が砂地(ザラザラ)になる。

- ゆず肌(ボコボコした塗面)になる。

これは体感してみないと分からないですね。

せっかく良い材料を生かせませんので気をつけましょう。

- エア圧力は最低でも0.1MPa。

この圧力だとシンナーの希釈量を多めにすると良いです。

- 安定した塗面を作りたいなら0.15〜0.2MPa。

吹き付けて、あぁナルホドと納得するはずです。

吹き方は人それぞれ違います。

どれが正しいとかもないです。

基本となる動作もありますけどね。

自分が吹き付けやすく、成功しやすい吹き方が1番です。

キレイに吹き付けができたのであればその方法は正しかったと言う事です。

間違った方法を取れば失敗します。仕上がりが悪くなります。

失敗したら

きっと思い当たる節があるはずです。

思い返してみる事をオススメします。

失敗は成功へのヒントが数多く

決して無駄な事ではありません。

気をつけるべき動作としては

- 狙った場所に吹き付けられるように。

- キレイな吹き付けができる塗装物との距離を把握する事。

- エアブラシの移動スピードを統一する事。

- ツヤを見ながら吹き付ける事。

塗装物との距離、スピードに関しては必ず適切なポイントがあります。見つける事ができれば一気に仕上がりは良くなります。

これ有料級の情報です(笑)

これらの動作ができると均一な塗膜を作る事ができるようになります。

正解が分からなくて何となくクリア塗装している人は多いと思います。

上記4点を覚えておいて意識しながら塗装してみてください。

知らない人と比べて成長は格段に速くなりますよ。

特徴。メリット

- 高光沢

- 高透明性

- 高肉厚

- 高耐久性(長期にわたりワレ、ハガレを起こしにくい)

- 耐溶剤性(耐アルカリ、耐油、耐水、耐溶剤性(シンナーなど)、耐ガソリン)

- UVカットの機能がある場合もある(表記あり)ため無黄変(黄ばみが出ない)

- 混色も可能。(限度あり)

自動車の補修(修理〜塗装の工程を指す)でも主流となっています。

カーモデルで使用される事が多いのは似たような塗膜を再現できるから。

似たようなと言うのはカーモデルは仕上げに塗肌(ぬりはだ)を

コンパウンドで磨き込む事で艶々に仕上げます。

が、

車の補修塗装は塗肌は残すのが基本です。

なぜか?新車もそうだからです。

新車も塗装時にはホコリが乗ったりするので

ホコリを除去後、磨き上げて出荷されていますけどね。

様々なコストを抑えるため塗りっぱなしで出荷できる状態まで品質を上げています。

これはすごい事です。メーカーさんの日々の努力の結果だと思います。

この塗り肌を修理部分で再現するスプレーマンもすごい技術だと思いませんか?

普段見えませんが、キレイに修理されて戻ってくる車は

そう言う技術の結晶なんだと思ってもらえたら嬉しいな。

ここで言う塗肌ですが、車の塗膜は平面ではありません。

見た目ではあまり分かりませんが、多少波打ったような面になっています。

これを塗肌と言います。

話がそれちゃいましたが

カーモデルの塗肌はスケールの小さい物だと逆に違和感を生んでしまうので磨き上げてそれを無くしているんです。

だから、似たようなと言う表現をしました。

他にもデカールの段差を消すと言う高肉厚と言う特徴を生かしたスキルもありますね。

ラッカークリアでも可能ですけど、重ね塗りにより乾燥が極めて遅くなります。

メリットだけ見るととても使いたくなりますが、残念ながらデメリットもあるんです。

ガンプラなどのメカ系で使いたいと言う人もいると思います。

オススメできるかと言われると

パーツによります。

理由を次のデメリット3〜5の項目で説明します。

デメリット

- 乾燥時間はラッカーよりも長い(ただし肉厚による)

- 作業性が悪い(手間が多い)

- 肉厚のため、マスキングには不向き

- 肉厚のため、エッジ(角)が丸くなる

- 肉厚のため、細かいディティールが埋まる。

- 2液を混ぜた後の再利用はできない。

- 人体に有害である。

- 臭いが強い

1.乾燥時間

- 最低でも1〜2時間で指触乾燥(触っても大丈夫!)

- 作業可能な状態は最低1日

- 完全硬化は1週間以上

ウレタンクリアで仕上げた物の硬化時間は

肉厚にもよりますが模型で言うならそこまで肉厚ではないのでほぼ一定です。

それでも心配な方は臭いを嗅いでみましょう。

揮発、硬化が続いている状態はシンナーと硬化剤の臭いがします。

まだ硬化途中だという目安になるかと。

ラッカークリアも揮発途中ではシンナー臭がしますので

こちらも目安になるかと思います。

余談として

ラッカークリアの場合、肉厚によって乾燥時間が変わります。

一気に塗り上げてしまうと揮発成分であるシンナーが

表面の硬化により閉じ込められ揮発が極端に遅くなってしまうからです。

この事により下地が侵されて滲みが出たり、デカールが侵されるというトラブルの原因にもなります。

なので、ラッカークリアを厚塗りする場合は

最初のクリア乾燥後、再度クリアを吹き付ける。いわゆる重ね塗り

により肉厚を出すと言う作業がトラブルを減らす事に繋がります。

2.作業性が悪い

これは色々とです。

- 粘り(粘度)が高いので吹き付けにくい。コツを掴む必要がある。

- 硬化剤の説明であるように、2液性なので調合、希釈の手間。

- エアブラシのメンテナンス、掃除の手間(使用後すぐに行う)

硬化してしまうとエアブラシ内の掃除が困難になります。

これはメリットで書いた耐溶剤性のためです。

3.〜5.肉厚の問題

ウレタンクリアは粘度が高い、肉厚である事から

ガンプラなど細かい精度が必要なパーツに吹き付けると

- エッジ(角)が丸くなる。

- ディティールを埋めてしまう。

- マスキングした場合、段差が激しくなる。

- マスキングを剥がす時に必要な塗膜まで持っていかれる場合がある。

メリットがデメリットになってしまう場合もあり得ると言う事になります。

向いているパーツとして考えられるのは

- 塗り面積が多い物

- ディティールが少ない、または大きい物

- 局面、平面の物

逆の物は向いていないです。

カーモデル、バイクモデルのカウル、ガソリンタンクなどは最適だと思います。

ガンプラ、メカ物のディテールが多く、エッジ(角)が多い物。フレームなど内部構造が複雑な物には向きません。

ただし、例外もあって

キュベレイなどの曲面の多い機体では向いていると言えます。ただし外装のみですが。

ウレタンクリア塗装で特徴を出している作例はその機体がその塗装方法に向いているからなんですね。

理解して使っている証拠だと思います。

6. 2液を混ぜた場合、再利用ができない。

固まってしまいますから、混ぜた後は保存ができません。

プラモデル用の塗料としては高価な物ですので作り過ぎに注意しましょう。

7.人体に有害である

これは有機溶剤ならどれでもそうですが

硬化剤に入っている成分がラッカー系の溶剤よりも有害性が高いです。

イソシアネートというウレタン硬化に外せない成分です。

防毒マスクは必ず付けましょう。

防毒マスクの知識も今後書いていこうと思います。

8.臭い

ラッカーとはまた違った独特な臭いです。

僕は慣れてしまっているのですが、初めての人は気になると思います。

補足1. 重ね塗り(再塗装)は可能。

補足として重ね塗り(再塗装)は可能です。ただし硬化後、下地処理を行なった後です。

吹き付けたクリア全体にペーパー#1000以上の番手で行った方がいいです。

スポンジヤスリなど比較的柔らかい物を使用するとなお良いです。

この時、下地(カラー)が出てきてしまった場合

広範囲でなければそのまま塗装しても目立つ事はないですが

気になる方はサフェーサーを吹き付けて処理してください。

もちろん下地が出てしまった場合は下地の塗装からやり直しとなりますが

下地の色は部分塗装のみで大丈夫かと思います。

症状にもよりますけどね。

あと

耐溶剤性により下地処理を行わないとハガレの原因になります。

補足2. トラブルについて

様々なトラブルが考えられますが、

- ホコリ(ゴミ)の付着。

- 下地の縮み、歪み。

- デカールの歪み

- 吹き付け過多によるタレ。

思いつく限り書きましたが、共通して言えることは一つだけです。

乾燥硬化するまで触らない事。

触っても被害が拡大するだけです。慌てず、焦らず硬化するまで待ちましょう。

それが被害を最小限に抑える方法です。

次の項目の実践編で検証していきます。

実践1. 吹き付けからのホコリ、ゴミ付着

実際にプラ板への吹き付けをしていきます。

使用しているコンプレッサーは

クレオス社の

Mr.LINEAR COMPRESSOR L7(ミスターリニアコンプレッサーL7)

です。

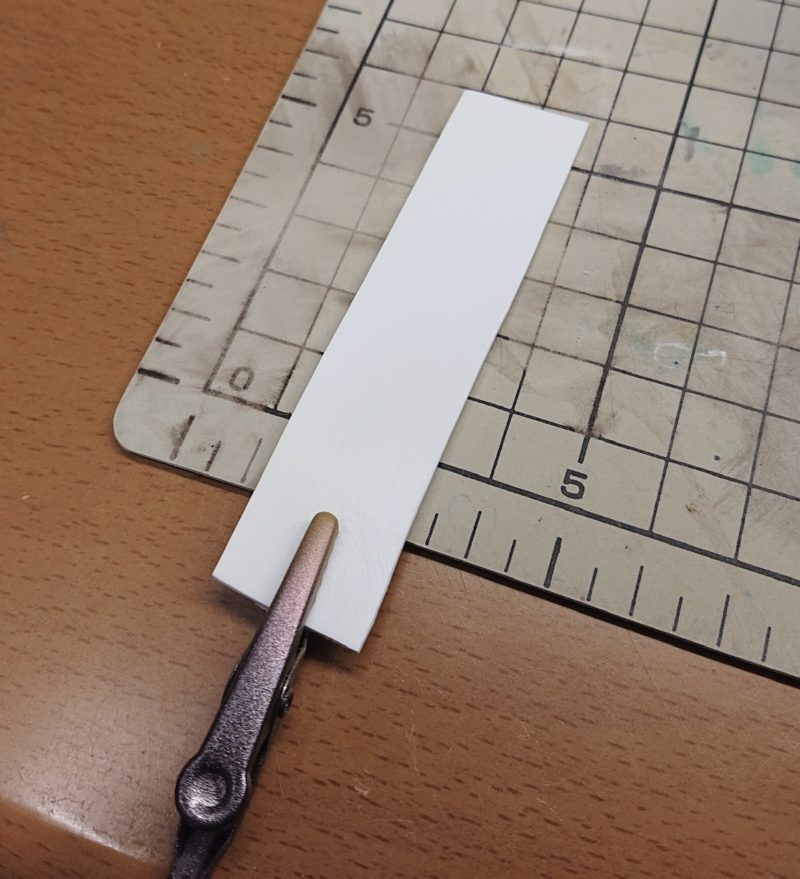

切り出したプラ板を#400〜#1300のペーパーで足付けしました。

実際に吹き付けてみます。

黒が一番ツヤが分かりやすいのでラッカー塗料の黒を吹き付けたのですが、古い塗料を使ったせいか、吹き付け中にゴミが付着しました。ちょうどイイので(笑)修正まで行うことにします。とりあえずウレタンクリアまで吹き付けます。

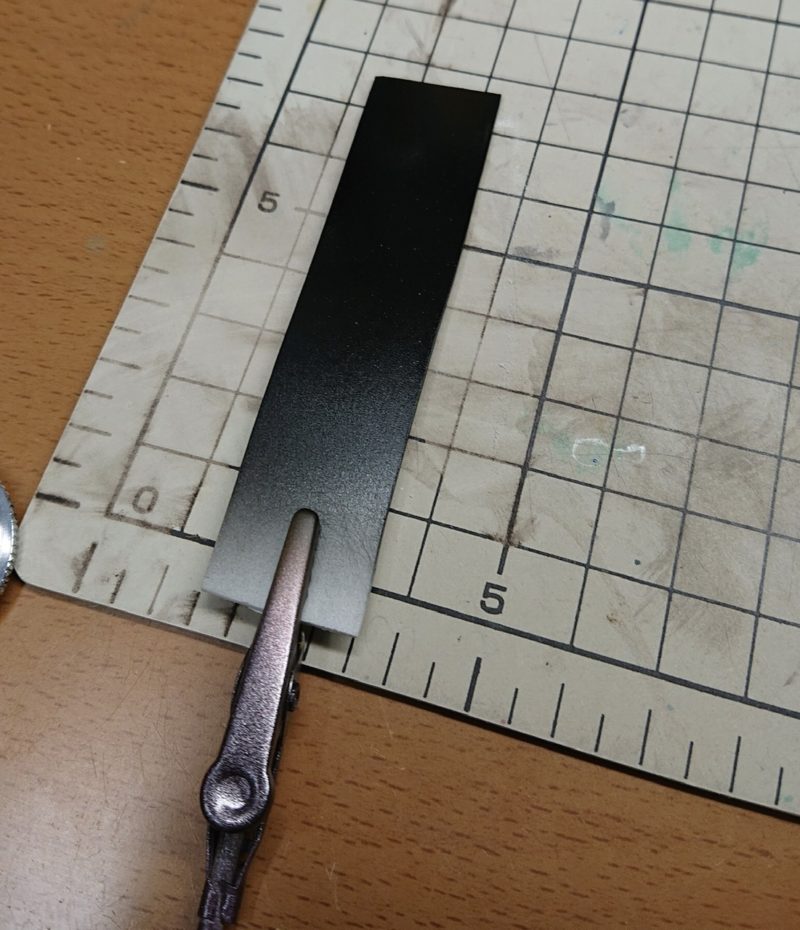

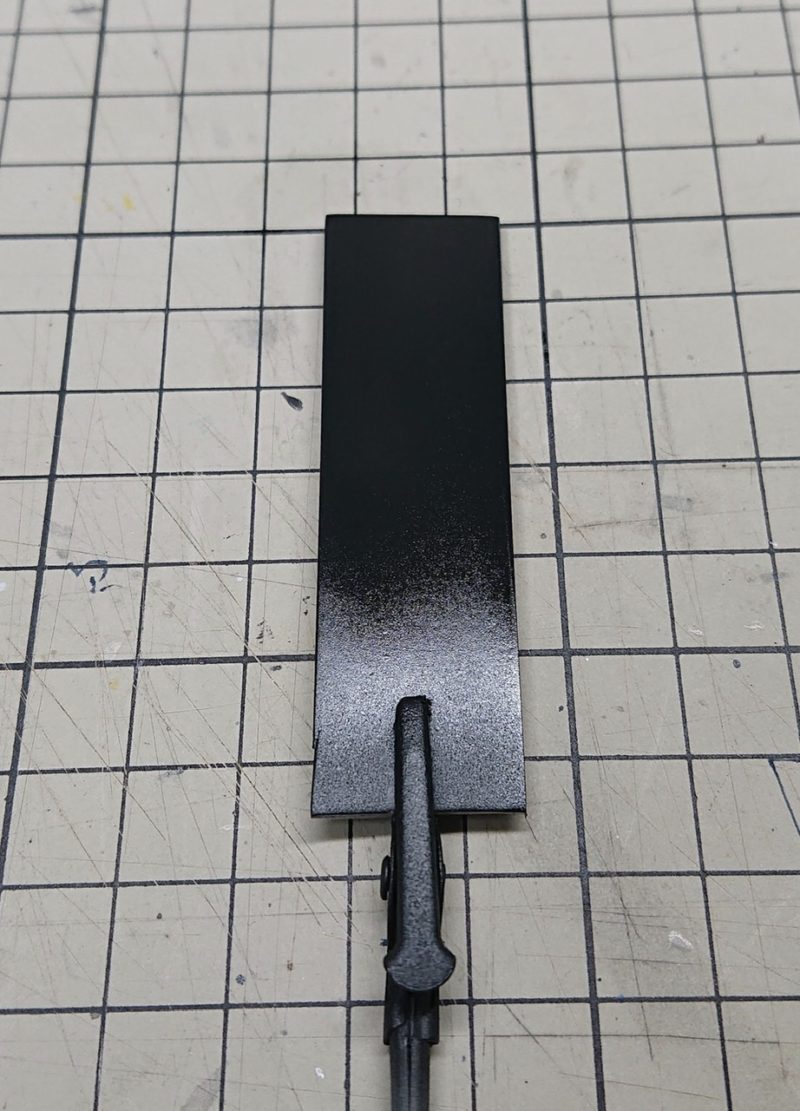

1回目の吹き付け。エア圧力は0.15Mpa

ゴミがたくさんあるのが確認できますね。

ちょっとゴミ多すぎです。

気にせず続けます(笑)

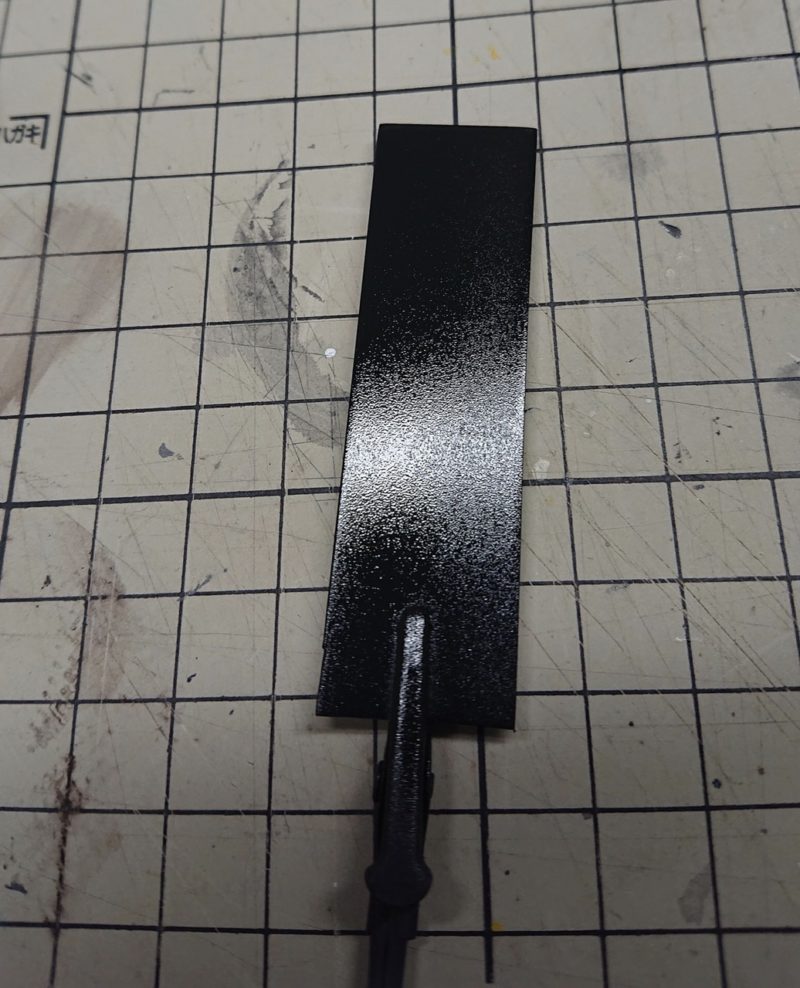

2回目のウレタンクリア吹き付け。エア圧力は0.15Mpa

ゴミは目立ちますが、ツヤは出てきたのが分かると思います。

まだこれではツヤツヤではないです。

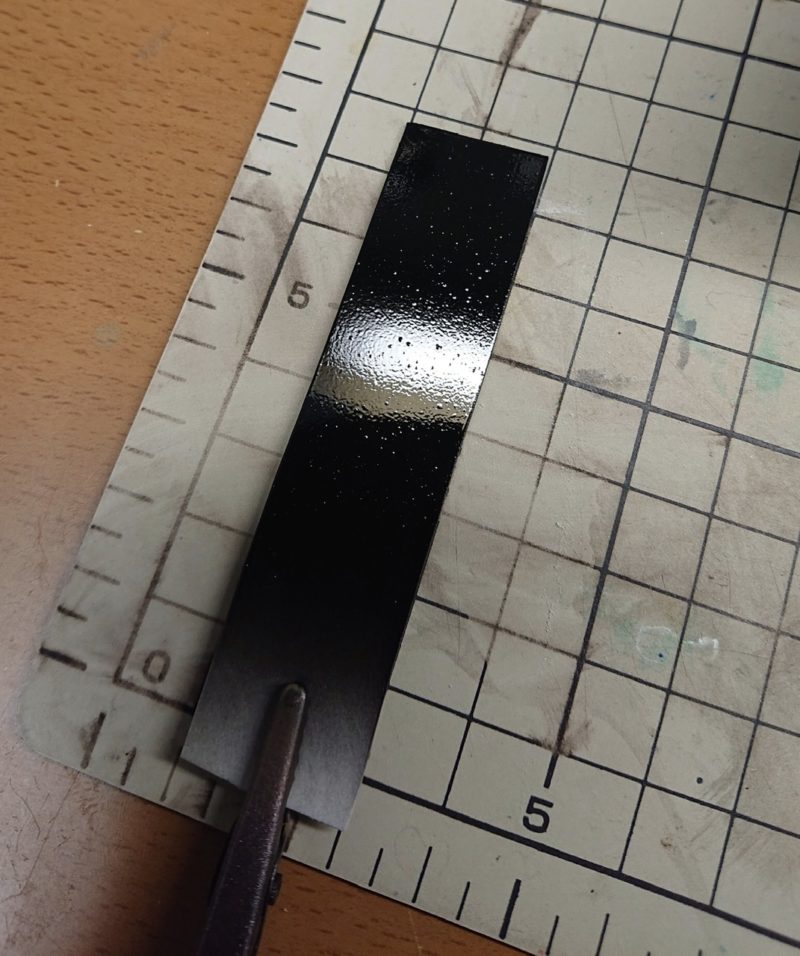

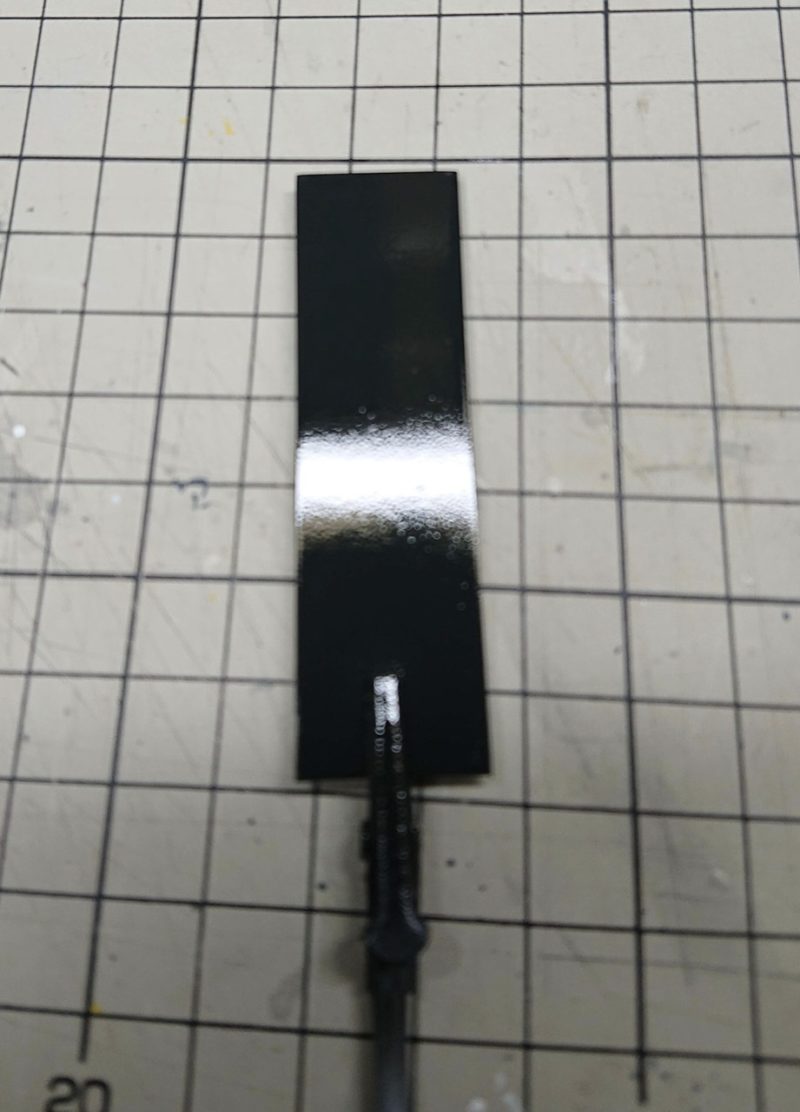

3回目のウレタンクリア吹き付け。エア圧力は0.15Mpa

ツヤツヤになりました。

やはり塗膜が厚くなるせいか、プラ板のフチが軽く盛り上がってしまいます。

1日おいて乾燥硬化を待ってから修正、再塗装を行います。

実践2. 修正から再塗装

同じプラ板を使いたかったのですが、再塗装時また同じ黒を使ってしまったのでゴミが付着してしまいましたので、代わりの同じ条件の物を急遽作ることになってしまいました…。

プラ板のフチのクリアの盛り上がりとゴミをキレイにペーパーで落としました。

プラ板のフチが白くプラが出てしまっているのですが、この程度なら問題無しです。

気になる方はココでサフェーサーを使っても良いです。

サフェーサーの記事は↓からどうぞ。

今回は同じ黒ではまたゴミが付着しそうなのでクレオスのミッドナイトブルーを塗装しました。

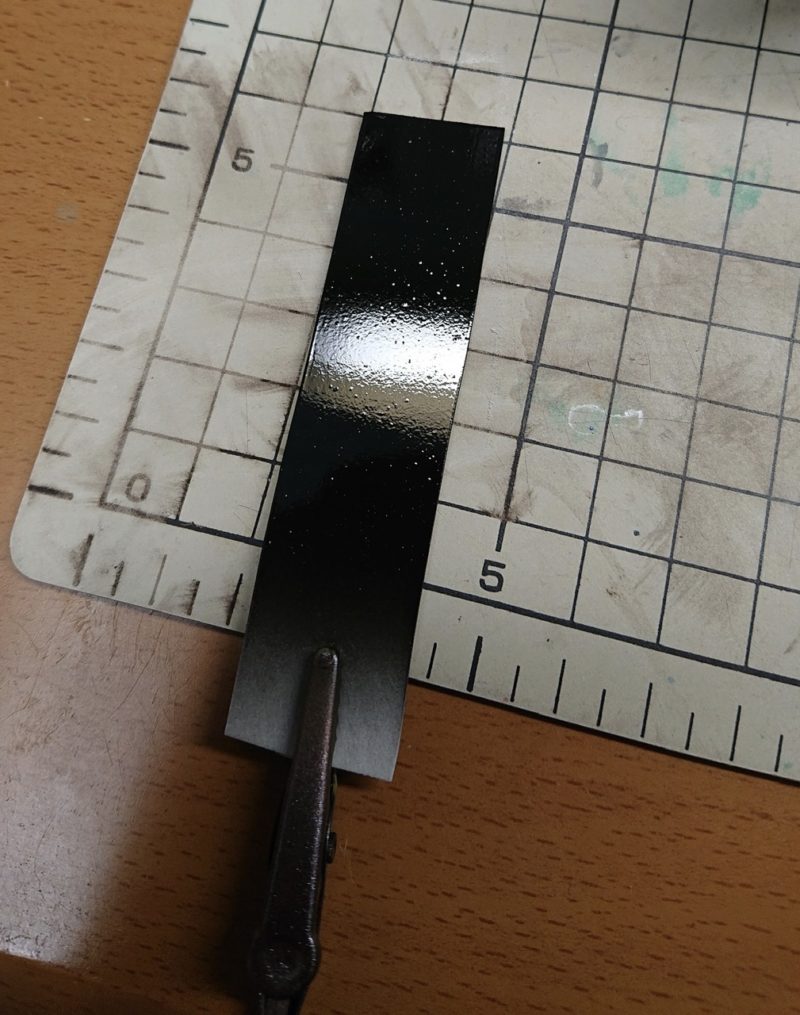

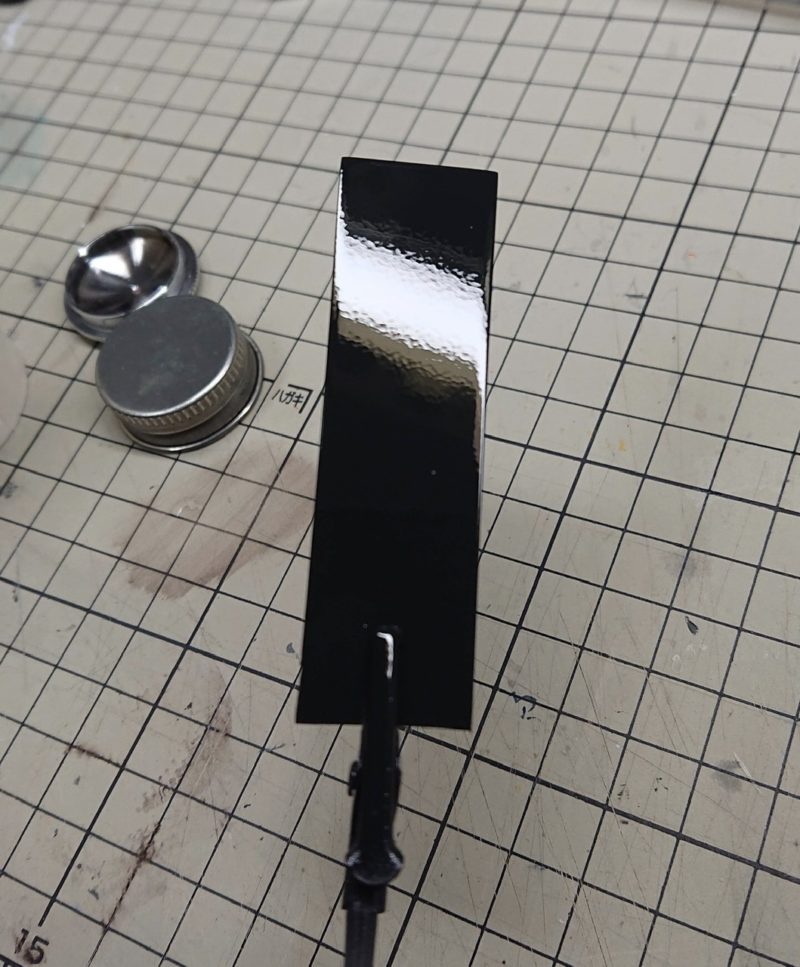

1回目のウレタンクリア。エア圧力は0.15Mpa

少し吹き付ける量が少なかったかな?

これくらいなら問題ないので続けます。

2回目のウレタンクリア。エア圧力は0.15Mpa

写真ボケてた。ツヤは分かるので良しとします…。

3回目のウレタンクリア。仕上げです。エア圧力は0.15Mpa

キレイに修正する事ができました。

これで1日乾燥硬化で完成です。

まとめ

長い記事となってしまいましたが

この記事全体を通して言える事があります。

経験がどうしても必要だと言う事です。

それは失敗を含めてです。

ですが、失敗はなるべくしたくないですよね。

そこで今回の記事で知っておいてもらう事で失敗を最小限に抑えてもらう事ができたらと思います。

そして慣れてきた上で改めて記事を見返してもらえると嬉しいです。

あぁ、そう言うことか!

って発見がある場合もあるかも?しれませんので。

ここまで読んでくれた方は興味がある人だと思います。

恐れずに挑戦してみましょう。

まずはやってみる(経験する)事がスキルを上げる第一歩だと

僕は思います。

挑戦しなければ何も変わらないのですから。

この記事を読んでくれた方のお役に立てれば嬉しいです。

読んでくれる人も増えてきたので近々吹き付けの様子を動画で

撮影しようと思います。

この記事に追加しますのでまた来てくださいね。

それでは。

これらの記事は随時、加筆、修正をしていきます。

質問、意見などありましたらコメントやTwitterのアカウントへ連絡ください。

コメント